Editor’s Note: Die Herausforderungen im öffentlichen Sektor werden zunehmend zu “Design-Problemen” deklariert und mit Methoden wie “Design Thinking” bearbeitet. Design Thinking folgt dem Credo des “User Centered Design” mit der Bedürfnisbefriedigung der individuellen Nutzenden im Zentrum. Doch wie tauglich ist diese Sehweise für die Gestaltung von gemeinwohlorientierten Systemen im öffentlichen Sektor? Wo bleiben gesellschaftliche Ziele wie “Nachhaltigkeit” oder “Souveränität”, wo die Auswirkungen auf andere Akteursgruppen, wenn einzelne Nutzende im Vordergrund steht? Welche blinden Flecken und Nebenwirkungen erzeugt ein nutzerzentriertes Design?

Schreiben Sie uns gerne, wenn Sie auch einen kritischen Beitrag für den Piazza-Blog verfassen möchten!

“Design is eating the World.”

Wenige Begriffe haben in den letzten Jahren eine solche Konjunktur erlebt, wie der des Designs. Es scheint mittlerweile mindestens interessante Schnittmengen zwischen den scheinbar unterschiedlichsten Disziplinen zu geben. Sie reichen vom Bau einer Bundesstraße (Urban Design) und der Entwicklung einer App (Digital Product Design) über die Einrichtung eines Arbeitsplatzes (Interior Design) bis hin zum Verfassen von Blogartikeln (Content Design) oder der Reform einer Stadtverwaltung (Organisational Design).

Die Vermutung liegt nahe, dass hinter der Prominenz der „Design-driven organization“ etwas mehr steckt als bloße Überbleibsel der Design-Thinking-Euphorie der 2010er Jahre. Nämlich so etwas wie die Spuren eines Transformationsprozesses, der die Unternehmenskultur jener Softwareunternehmen, die eben diese Transformation technisch vorantreiben, in unseren Arbeitsalltag spült. Agiles und iteratives Arbeiten, kontinuierliches Lernen und stetige Innovation gehören heute ebenso zum Selbstbild einer „zukunftsfähigen“ Organisation wie der Blick auf die Welt als Design-Problem.

Es lohnt sich, genauer hinzuschauen, was dieser Blick für unser Denken und Arbeiten bedeutet – insbesondere dann, wenn es darum geht, öffentliche Systeme zu gestalten (Public Interest Design). Dazu stellen sich drei Fragen. Erstens: Wer designt – also wer gilt als Designer:in, wer als Nutzer:in, und wer kommt gar nicht mehr vor? Zweitens: Wenn sich gutes Design durch bessere Lösungen auszeichnet – was genau zählt dann als Lösung? Und was als Problem? Und drittens: Was bedeuten die Antworten auf diese Fragen vor dem Hintergrund der großen und systemischen Krisen unserer vernetzten Welt?

You are not the user!

Unter dem (marketingträchtigen) Banner des „User-Centered“ oder (etwas weiter gedachten) „Human-Centered Designs“ (HCD) wird seit den 1980er Jahren das Problem der Nutzenden zum Dreh- und Angelpunkt, an dem sich alle weiteren Entscheidungen orientieren sollten. Ziel ist es, Nutzende als Expert:innen für ihre eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen und damit den Menschen selbst in den Mittelpunkt der neuen Produkte und Services, der öffentlichen Dienstleistungen und strategischen Programme zu rücken.

Ein zentrales Credo dieser Nutzer:innen-zentrierten Arbeitsweise lautet daher: „You are not the User!“ – je nach Standpunkt eine Weiter- oder Gegenerzählung zu den technokratischen Konzernlogiken der Moderne. Und in jedem Falle eine Abkehr vom bis dahin vorherrschenden Design-Paternalismus: Es geht um die Bewusstmachung des Unterschieds zwischen eigenen Bedürfnissen einerseits und denen der Nutzenden andererseits als Grundlage für eine gemeinsame „Ko-Kreation“ auf Augenhöhe.

Doch obwohl oder gerade weil in den letzten Jahren der allzu enge Fokus auf die Nutzenden stetig erweitert worden ist – gutes Service Design beginnt lange vor der eigentlich „Nutzung“ eines Services und denkt ebenso weit darüber hinaus – bleibt der Fokus auf eine oder wenige zentrale Zielgruppen, Nutzer:innen oder „Use Cases“ dabei notwendigerweise selektiv. Es gibt daher berechtigte Rufe nach einer Begriffserweiterung. Vorschläge reichen vom „More-Than-Human Centered“ Design über „Planet-Centered Design“ bis hin zum Aufruf, künftig nicht mehr für einzelne Nutzer:innen sondern immer für zusammenhängende Systeme zu gestalten – von Nachbarschaften über Städte bis hin zum ganzen Planeten.

Der blinde Fleck des Designs

Statt Design for Users also nun Design for Systems? Dahinter steht der Wunsch, Gruppen und Akteure – seien sie lautstark oder still, menschlich oder nicht (man denke an Tiere, Umwelt, KI-Bots), vor Ort, weit entfernt oder sogar noch ungeboren – nicht bereits im Vorfeld auszuschließen, sondern prinzipiell bei allen Lösungen mitzuberücksichtigen. Bei der Entwicklung des strategischen Rahmens der Smart-City-Strategie für Berlin etwa, tauchen neben den vielen „klassischen“ Stakeholdern auch explizit „Stille Gruppen“ auf, als benennbare Gruppe all jener, die üblicherweise in partizipativen Entscheidungsprozessen eher unterrepräsentiert oder unsichtbar sind – von Schülern und Schülerinnen über Geflüchtete bis hin zu Menschen ohne Obdach.

Diese Weitung des Blicks ist erstrebenswert und überfällig, allerdings bleibt zwangsläufig ein blinder Fleck. Denn natürlich ist zunächst offen, wer genau wann als Nutzer:in zählt und wer nicht (mehr). Wer ist wichtige Anwohnerin, vernachlässigbarer Besucher, relevante Expertin oder nerviger Wutbürger? Wer entscheidet, wessen Problem wann gelöst werden sollte, welche Kosten für wen in Kauf genommen werden können und welche nicht? Und wer entscheidet wer entscheidet?

Wenn es dabei um die Gestaltung von öffentlichen Räumen oder gar den ganzen Planeten geht, sind das nicht (nur) demokratietheoretische Fragestellungen sondern auch konzeptionelle. Denn denken wir die Ansätze der Nutzer:innen-zentrierten Gestaltung konsequent weiter, so wird schnell deutlich: Auch Designer:innen sind nur Nutzer:innen. Sie sind integraler Teil des Systems, das sie gestalten, und prägen damit die Gestaltung der Gestaltung maßgeblich mit, bevor sie überhaupt losgeht. Im Mittelpunkt steht, etwas provokativ gesagt, also nicht „der Mensch“, sondern zunächst immer die Designer:in selbst: You are also the user! Der Blick der Designer:innen auf die Welt wird zugleich zur folgenschwersten und am schwierigsten zu gestaltenden Design-Hypothese.

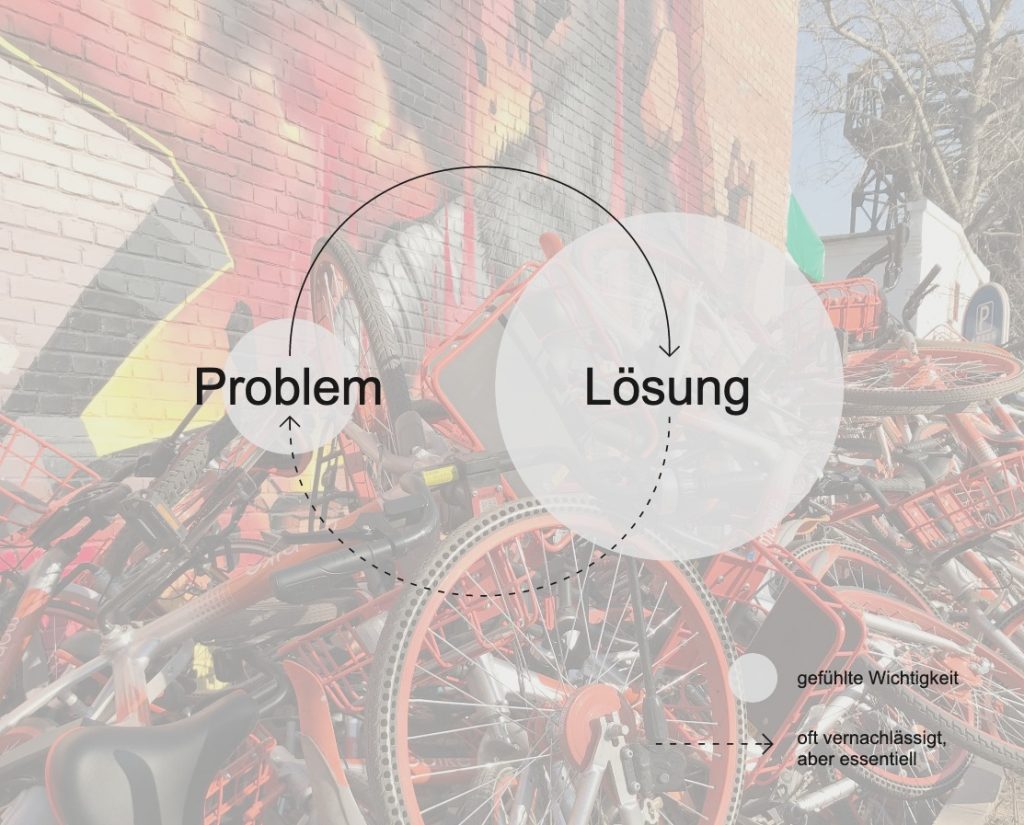

Wenn das Problem die Lösung ist

Damit rückt die zweite Frage in den Fokus, nämlich die der Unterscheidung von Problem und Lösung. Das wird gerade bei jenen Herausforderungen deutlich, die uns heute ganz besonders beschäftigen sollten: soziale, ökonomische, ökologische, demokratische und gesundheitliche Krisen . Eigenartig ist daran, dass diese Herausforderungen oft so komplex, so offen und unüberschaubar sind, dass sie allesamt in jene Kategorie fallen, die Horst Rittel und Melvin Webber schon vor 50 Jahren treffend als „wicked“ charakterisiert haben: Diese Probleme zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass man sie erst dann formulieren kann, wenn man ihre Lösung schon gefunden hat. Um die richtige Frage zu stellen, muss man also bereits (ungefähr) wissen, welche Antwort man hören möchte: Die Formulierung des Problems ist das Problem!

Das klingt eigentümlich, wird aber jede:m, der oder die einmal eine etwas komplexere öffentliche Ausschreibung formuliert oder gelesen hat, durchaus bekannt vorkommen. Denn die Routinen genau jener Institutionen, die eigentlich für diese großen gesellschaftlichen Herausforderungen zuständig sind – Ministerien, Verwaltungen, politische und öffentliche Institutionen – funktionieren für gewöhnlich in exakt umgekehrter Reihenfolge: erst die klar formulierte Frage (die Bedarfsermittlung oder Ausschreibung), dann die Antwort (der Vorgehensvorschlag oder Projektzuschlag). Und das mit guten Recht, es geht ja tatsächlich um das Öffentliche Interesse, das sollte entsprechend transparent und nachvollziehbar entschieden und kontrolliert werden. Und so stellen auch Rittel und Webber fest, dass dieses Vorgehen in der Vergangenheit durchaus „erfolgreich” war. Wir sollten allerdings ergänzen: zumindest solange wir ausblenden, dass praktisch all die Krisen mit denen wir es heute zu tun haben, die Konsequenzen genau dieser „Erfolge” sind.

Design for Conversation

Wenn nicht nur die Auswahl der Nutzenden sondern sogar Anlass und Ende eines Designvorhabens letztlich von aktuellen politischen oder strategisch vielversprechenden Themen und Budgets (Stichworte: Strukturwandel, Digitalisierung, Klimakatastrophe, Corona..) abhängen, wo kann dann eigentlich noch von einem wirklich nachvollziehbaren Gestaltungsprozess die Rede sein? Die ernüchternde und befreiende Antwort gibt uns der Architekt Ranulph Glanville: Gar nicht. Unsere komplexe Gesellschaft ist längst „unmanageable“, also unkontrollierbar geworden. Und interessanterweise liegt genau hierin die Freiheit und die Verantwortung, wirklich aktiv und kreativ gestalten zu können. Wie kann das aussehen? Das ist die dritte Frage.

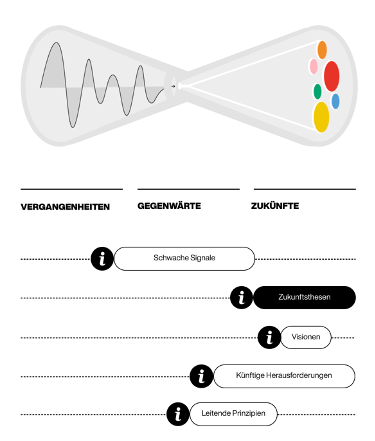

Einen Vorschlag macht Glanville selbst und nennt es, ganz im Sinne seines Doktorvaters, dem Psychologen und Kybernetiker Gordon Pask: „Design for Conversation“. Dabei geht es weniger um die Definition von objektiven Werten oder finalen Zielen – sondern um das kontinuierliche gemeinsame Erlernen und Verstehen von geteilten Vorstellungen und Geschichten. Als Designer:innen wäre es dann unsere Aufgabe, explizit und greifbar zu machen, welche Probleme, welche Lösungen, welche wünschenswerten Bilder einer Zukunft wir in unseren Köpfen haben. Wir könnten auch darüber sprechen, wie wir sprechen – und unsere Begriffe selbst explizit machen, erklären und ergänzen. Und wir könnten uns fragen, was wir bisher alles übersehen haben, warum die großen Krisen unserer Gesellschaft so lange so stabil sind – und wie wir selbst vom Fortbestehen eines Problems profitieren.

Ein solches gemeinsamen Gestalten von Geschichten ist schon prinzipiell offen, also darauf ausgelegt, stets überrascht, variiert und ergänzt zu werden. Das passt zu der Einsicht, dass die „Ziele“, die wir in unseren Designprojekten erreichen, nie wirklich final sondern, mit dem Ökonomen Herbert Simon gesprochen, vielmehr nur die Ausgangslage der Projekte unserer Nachfolger:innen sind. Denn dann scheint es sinnvoll, von vornherein die Um- und Neunutzung unserer Lösungen mitzudenken. Als Designer:innen wäre es dann unsere Aufgabe, zu fragen, wie wir die Kosten der Umgestaltung oder Abschaffung unserer Arbeitsergebnisse so minimal wie möglich halten können. Der Stadtforscher (und Spaziergangswissenschaftler!) Lucius Burckhardt spricht in diesem Zusammenhang vom “kleinstmöglichen Eingriff”. Stets aus dem Wissen heraus, dass wir nicht nur heutige Geschichten über die Zukunft, sondern auch die künftige Geschichten über die Vergangen gestalten.

Design for Conversation: Die Transparente Ladestation des Design Studios „The Incredible Machine“ aus Rotterdam ist ein spekulativer Gesprächsprototyp, der eine Nachbarschaft dazu einlädt, gemeinsam über Werte, Prioritäten und Prinzipien im Umgang mit Mobilität, Energie und Nachhaltigkeit zu sprechen.

Vor diesem Hintergrund schlägt die Design- und Zukunftsforscherin Anab Jain vor, auch unserer Denken und unsere Sprache bewusst zu ändern – und etwa statt von Planung künftig eher vom Gärtnern zu sprechen: Unsere Rolle als Designer:innen wird damit zur temporären Pflege eines ohnehin weiter wachsenden Systems mit vielen sichtbaren und unsichtbaren Akteuren – und jeder Menge Eigenleben. Als Designer:innen wäre es dann unsere Aufgabe, dieses Eigenleben mit zu gestalten und Übergänge, Wechselwirkungen und Eigenlogiken zu verstehen. Wie in einem Garten sollten wir uns dabei darauf einstellen, dass das Stolpern über Unvorhergesehenes und das Entdecken von neuen Zusammenhängen und Widersprüchen eher Regel als Ausnahme bei der Gestaltung komplexer öffentlicher Systeme sind. Dabei helfen die transparente Verortung unserer eigenen Werte und Wünsche, die Aushandlung von Leitplanken und Prinzipien auf dem Wege dahin – und vor allem die Offenheit stets dazuzulernen und überrascht zu werden. Nicht nur, um stets die Probleme der Welt zu lösen, sondern um unterwegs mitzubekommen, welche Welt wir dabei selbst vor Augen haben.